20ある太陽の紋章の13番目、「赤い空歩く人(Red Sky Walker)」は「BEN(ベン)」というマヤ語が由来です。マヤ語の「BEN」は「トウモロコシ」「葦」「杖」といった意味を表す言葉ですが、ケツァルコアトルというマヤ神話に登場する神様との関係が深く、現代マヤ暦の「赤い空歩く空」という紋章につながっています。赤い空歩く人の語源や意味、現代マヤ暦のキーワードから特性を読み解いてみましょう。

赤い空歩く人(Red Sky Walker)の意味

マヤ語「BEN(ベン)」の意味

出典:Wikipedia

トウモロコシ、葦、杖

赤い空歩く人の語源となるマヤ語は、「BEN(ベン)」という言葉です。マヤ文明を支える重要な作物「トウモロコシ」、水辺に生える植物「葦(あし)」、儀式に用いる「杖」などを表すといわれています。「Sky Walker(空を歩く人)」とは程遠い言葉のように思えますが、メソアメリカ全域に知られた翼ある蛇神、「ケツァルコアトル」の伝説から関係性を読み解くことができます。

ケツァルコアトルとは?

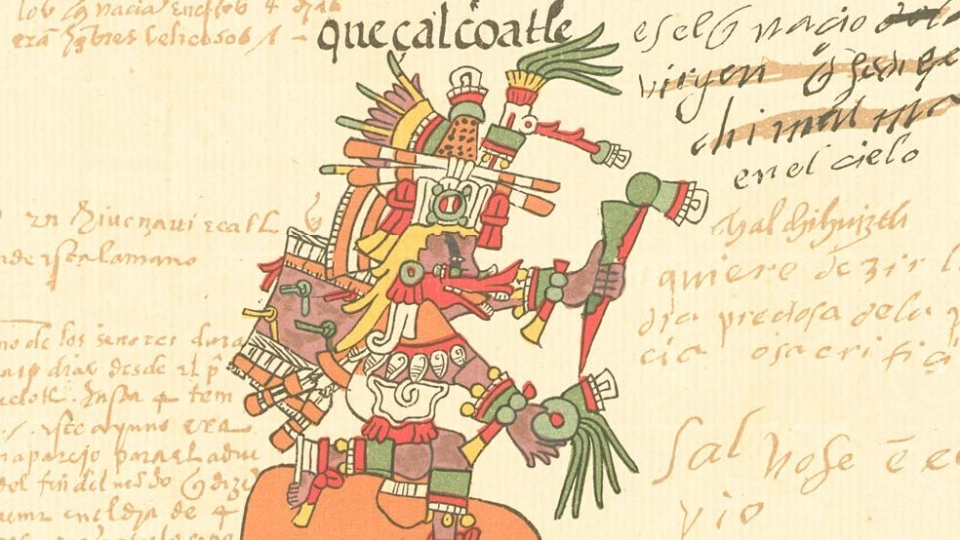

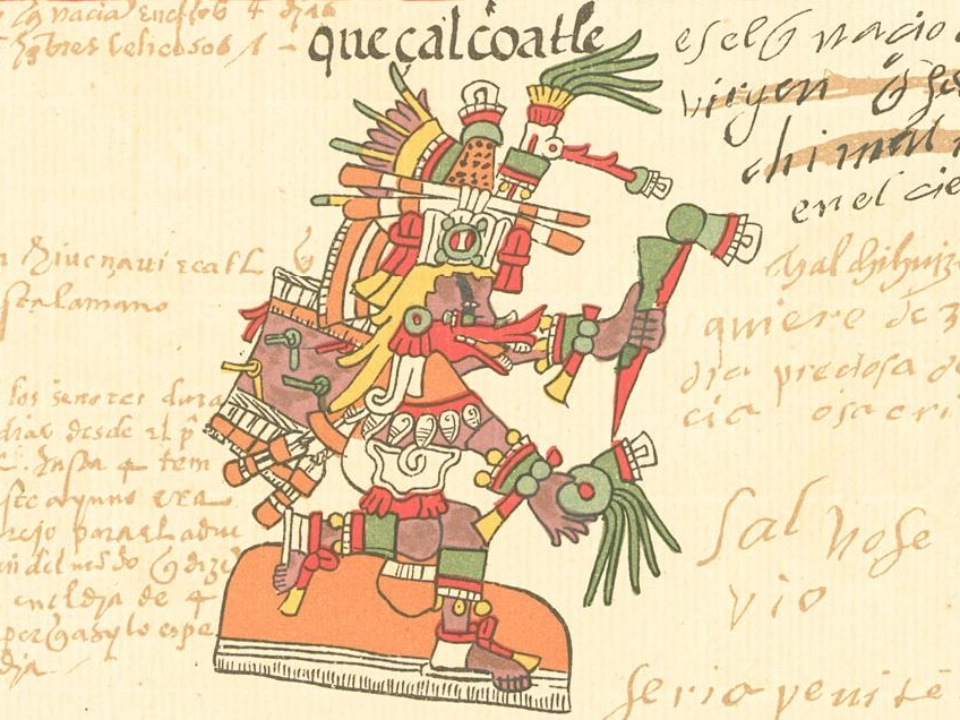

出典:Wikipedia

ケツァルコアトルはアステカ神話に登場する神様で、農耕神または風の神と考えられていました。羽毛の生えた蛇の姿をしており、天を舞う龍のようです。「Sky Walker(空を歩く人)」という言葉は、ケツァルコアトルに由来しています。

しかし元のマヤ語は「BEN(ベン)」であり、「トウモロコシ」「葦」「杖」といった意味です。ケツァルコアトルを連想させる意味はまったくありません。それがなぜ関係するかというと、アステカ族の間で「一の葦の年」にケツァルコアトルが人間の姿で戻ってくるという預言があったからです。

実際に「一の葦の年」であった1519年、アステカ人はそれまでに見たことのない人種と遭遇します。スペインからやってきた白人、エルナン・コルテスです。コルテスはコンキスタドール(征服者)であったにもかかわらず、ケツァルコアトルの化身として崇められました。このことが古代メキシコの崩壊を導く大きな一因となったことは言うまでもありません。

ククルカンの伝説

マヤ文明ではケツァルコアトルを「ククルカン」という名で崇拝していました。アステカ文明においては完全に神様として信仰されていましたが、マヤ文明におけるククルカンは王、つまり人です。

ククルカンは紀元935年、これまた「一の葦の年」に生まれたとされています。生まれた地はマヤではなくアステカ。成人すると自らをケツァルコアトルと名乗り、生贄の廃止を訴えました。それが生贄を続けたい一派の反発を招き、アステカを追い出されてしまいます。そうしてたどり着いた先がマヤの地であり、紀元987年にマヤの地を治めたといわれているのです。紀元987年は、ククルカンが生まれてからマヤ暦のカレンダー・ラウンドが一巡する「52年後」でした。

ククルカンは都市に一本の柱を建てました。この柱は宇宙の中心である世界樹を象徴するもので、マヤの人々にとって命の源であるトウモロコシがそれに価するものでもありした。そして儀式で用いられる杖とも結びつけられ、権威の象徴ともされています。

このように「葦」「トウモロコシ」「杖」を意味する「BEN(ベン)」というマヤ語は、ケツァルコアトルに大きく関係しています。「赤い空歩く人(Red Sky Walker)」という紋章の特性を、翼を持つ蛇神をイメージしながら読み解いてみましょう。

キーワードから読み解く赤い空歩く人の特性

- Sky Walker

- Space

- Explores

- Wakefulness

Sky Walker

「sky」は日本語で、「空」または「天」と訳されます。「天」を国語辞典で引くと、空よりもさらに遠く高い場所、神の居る場所、と出てきます。

しかし、「天」を英語に訳すと「heaven」です。「sky」と「heaven」は明確に使い分けられているようで、「sky」に天上界や宇宙といったニュアンスはなく、単に「空」を表す単語のように思います。

「walk」には歩く、散歩するという意味のほか、「walk in space」で「宇宙遊泳」という意味にもなります。日本語では「遊泳」と、無重力空間を泳ぐ姿が浮かびますが、「walk in space」は宇宙服を着て宇宙空間を歩くイメージのようです。そのため「swim」ではなく、「walk」が使われます。

以上より、「Sky Walker」はそのまま「空を歩く人」という意味になりますが、ポイントは「人」であることです。神としてのケツァルコアトルではなく、人でありながらケツァルコアトルを名乗った「ククルカン王」を想起させます。

ククルカン王は人身御供をやめさせようとしました。王という立場であれば、自分が生贄に捧げられる心配はなかったでしょう。それでも王の立場を犠牲にして、人々を犠牲から救おうとしたのです。このことから赤い空歩く人には「奉仕の精神」という特性を読み解くことができます。

Space

スペースシャトルというように、「space」には宇宙空間という意味があります。「sky」との違いを英英辞典で比較してみると、大気圏内か大気圏外か、という違いがあるようです。space の方が sky よりもはるか遠く高く、しかし heaven ではない、要するに宇宙空間そのものです。無限に広がる空間というニュアンスもあります。

Explores

「explore」には探検する、探査するという意味のほか、調査分析する、実際に手で触って調べるという意味もあります。「好奇心旺盛」、「体験を重視する」、「相手の持つ能力を分析することが得意」といった特性を読み解くことができます。

Wakefulness

「wakefulness」という単語は、良くも悪くも「眠れない」という意味で使われます。

良い意味では「覚醒」。何か良いアイデアを思いついた時や、好きなことを見つけた時に、眠らなくても平気なほど没頭してしまうような「眠れない」です。

悪い意味では「不眠」。ストレスや不安を感じている時や、考え事が止まらない時などに寝つきが悪くなる「眠れない」です。

このように読み解いていくと、赤い空歩く人は「感受性が強い」、「用心深い」という特性も持ち合わせているようです。

赤い空歩く人の紋章を持つ人の特徴

古代メキシコ展(2023年11月撮影)

性格

- 面倒見がよく社交的

- 好奇心旺盛で体験を重視する

- 感受性が強く傷つきやすい

人生の使命

- 人の成長を手助けする

- ボランティア精神

- 常に現場で真理を追求する

お金のテーマ

- 人のためにお金を使う

- お金を追わない

- 勉強にお金を使う

健康のテーマ

- パーソナルスペースを確保する

- 好きなことに没頭する

- 動き回る

人間関係のテーマ

- 一人になる時間

- 自分の世界を大切にする

- 相手に尽くしすぎることに注意

赤い空歩く人と他の紋章との関係性

神秘の関係

黄色い星

類似の関係

白い世界の橋渡し

反対の関係

青い夜

ガイドキン

音1・音6・音11

赤い空歩く人

音2・音7・音12

赤い蛇

音3・音8・音13

赤い地球

音4・音9

赤い月

音5・音10

赤い龍

赤い空歩く人の日の過ごし方

- 成長(成功)した部分に注目する

- 自分と人をはげます

- 好奇心で行動してみる

太陽の紋章が赤い空歩く人の日

- KIN13(赤い空歩く人×赤い龍×音13)

- KIN33(赤い空歩く人×青い手×音7)

- KIN53(赤い空歩く人×赤い空歩く人×音1)

- KIN73(赤い空歩く人×白い世界の橋渡し×音8)

- KIN93(赤い空歩く人×黄色い人×音2×黒KIN)

- KIN113(赤い空歩く人×赤い蛇×音9×黒KIN)

- KIN133(赤い空歩く人×青い猿×音3×絶対拡張KIN)

- KIN153(赤い空歩く人×黄色い種×音10×黒KIN)

- KIN173(赤い空歩く人×白い犬×音4×黒KIN)

- KIN193(赤い空歩く人×青い夜×音11)

- KIN213(赤い空歩く人×赤い月×音5)

- KIN233(赤い空歩く人×白い風×音12)

- KIN253(赤い空歩く人×黄色い星×音6)

ウェイブスペルが赤い空歩く人の日

- KIN53(赤い空歩く人×赤い空歩く人×音1)

- KIN54(白い魔法使い×赤い空歩く人×音2)

- KIN55(青い鷲×赤い空歩く人×音3×極性KIN)

- KIN56(黄色い戦士×赤い空歩く人×音4)

- KIN57(赤い地球×赤い空歩く人×音5×絶対拡張KIN)

- KIN58(白い鏡×赤い空歩く人×音6×黒KIN)

- KIN59(青い嵐×赤い空歩く人×音7)

- KIN60(黄色い太陽×赤い空歩く人×音8)

- KIN61(赤い龍×赤い空歩く人×音9)

- KIN62(白い風×赤い空歩く人×音10)

- KIN63(青い夜×赤い空歩く人×音11)

- KIN64(黄色い種×赤い空歩く人×音12×黒KIN)

- KIN65(赤い蛇×赤い空歩く人×音13)

マヤ暦ライフデザイン講座のお知らせ

マヤ暦を本格的に学べる全7回のコース「マヤ暦ライフデザイン講座」が間もなく始まります♪

「自分のことをちゃんと理解したい」

「人との関係を無理なく整えたい」

「これからの人生を長い目で見ていきたい」

マヤ暦で時間=命の使い方を変えて、生き方そのものを整えていきましょう♪

2026年3月4日(水)スタートです!

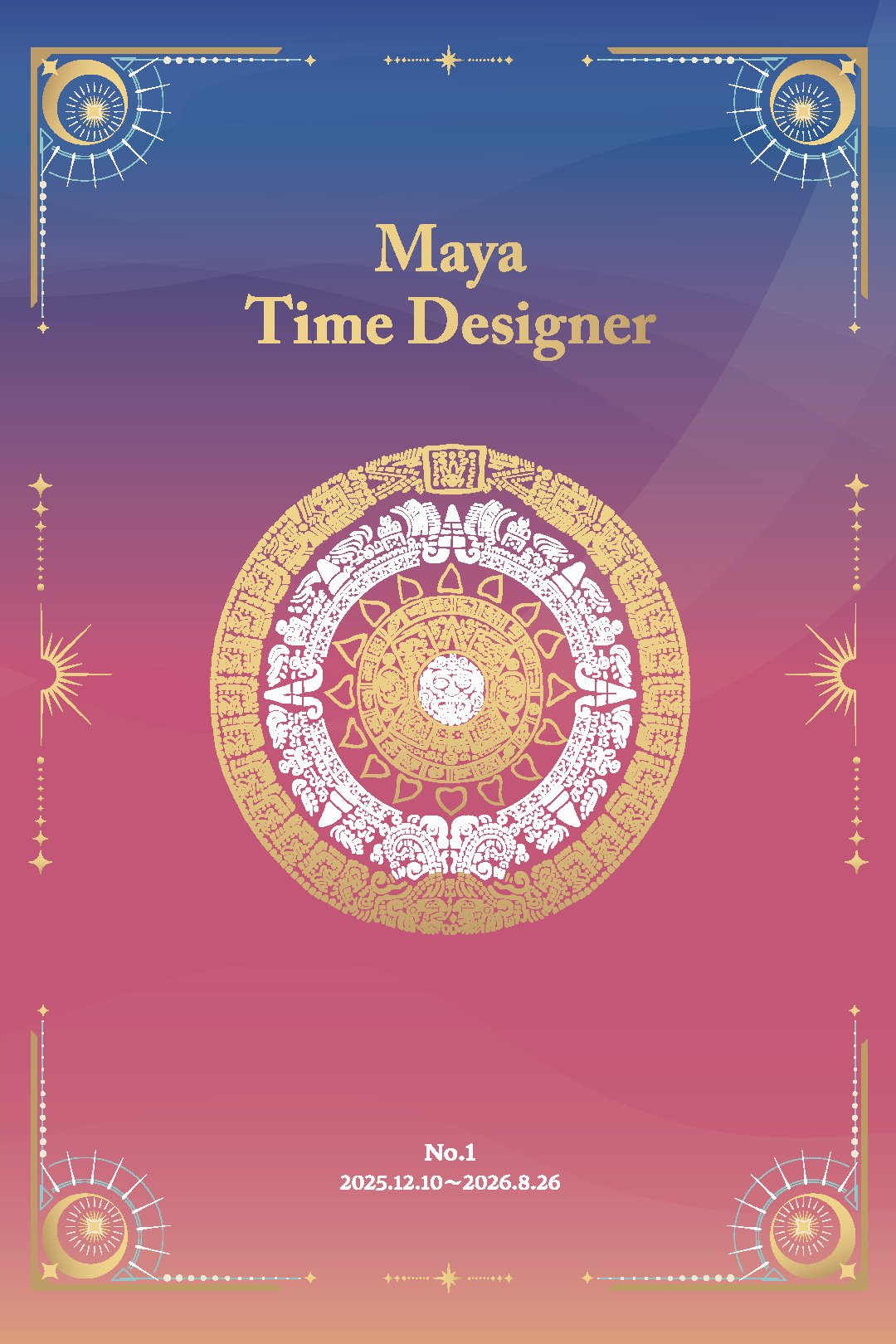

マヤ暦手帳『Maya Time Designer』好評発売中!

マヤ暦では2025年12月10日より、新しい260日間が始まりました。

Maya Learning Society(MLS)は、完全オリジナル制作のマヤ暦手帳『Maya Time Designer – 願いをかなえる時間の魔法』を使って、260日間を幸せに過ごすためのオンラインコミュニティをスタートいたしました。

マヤ暦で自己実現を目指す仲間たちと一緒に、あなたも望む未来に向けて学んでみませんか?

詳しくはこちらのページをご覧ください♪